Benefit1 ベネフィットとブランドの関係

ベネフィットとは何か。benefitは、「利益、恩恵、恩典」などと訳されるが、マーケティングでのベネフィットは、ユーザー・顧客が得られるよいこと、うれしいこと、満足していることである。

ベネフィットを考えるのにわかりやすい事例に、歯磨きペーストがある。歯磨きペーストはもっぱらベネフィットに着目した製品開発を行い、ベネフィット・セグメンテーションにもとづいたブランド展開を行っている。たとえば、ライオンの歯磨きペーストのブランドとベネフィットは次のようになる。

- 白い歯、健康な歯 → ホワイト&ホワイトライオン

- 口臭予防、爽快感 → エチケットライオン

- 虫歯の発生と進行の予防 → キシリデント・ライオン

- 歯のチカラを育てる → クリニカ

- 歯茎を引き締め、歯槽膿漏を防ぐ → デンターシステマ

- タバコのヤニの除去 → ザクト・ライオン

歯磨きペーストだけでなく、洗濯用洗剤やシャンプーなどのトイレタリー製品は、ベネフィットをブランドにして、ひとつの企業が同じような価格の複数のブランドを展開することが多い。

それにしても歯磨きペーストの商品コンセプトは、ターゲットやシーンという切り口があまりにも希薄で、ベネフィットに偏りすぎている。子ども向けはあるが、女性や年配者、インプラントやブリッジなどの人工の歯を使っている人もいるが、こうしたターゲットからの製品開発は少ない。シーンだって旅行はあるが、朝、よる、昼食後のオフィイスなど、歯磨きシーンによる切り口からの製品開発も少ない。こうしたことから歯磨きペースは、シャンプーなどと違って、ただひとつのモノが家族全員に使われ続けている原因になっているように思う。極端にいうと、歯磨きペーストは、今も家族全員向けで全シーン対応である。

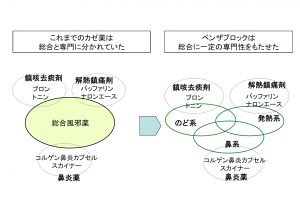

ベネフィットをブランドにしないで、ひとつのブランドでベネフィットが異なる複数の製品をもつのが、風邪薬のベンザブロックである。武田薬品のベンザブロックは、現在、ベネフィットが異なる次の3つの製品を販売している。

| ベンザブロックS | 鼻水・鼻づまり | 黄色のベンザ |

|---|---|---|

| ベンザブロックL | のどの痛み、発熱 | 銀のベンザ |

| ベンザブロックIP | 発熱、さむけ、頭痛 | 青のベンザ |

風邪の症状にはパターンがある。薬局に行って薬を選ぶとき、お店の人に「症状は?」と聞かれ、「それならこれがいいですよ」と薬を薦められることがよくあるように、発熱、のど、鼻のすべてに症状が同時にあらわれることは滅多にない。だが、かつてのベンザブロックはすべての症状に合う「総合風邪薬」だったのである。ベンザブロックは「総合風邪薬」というポジションを捨て、複数の製品を揃えることで、風邪に対するほとんどのベネフィット・ニーズをカバーしている。複数ベネフィットを複数の製品でカバーし、競合企業が占有する隙間を作らない。ベンザブロックのベネフィット製品展開はマーケットリーダー企業がとるべき効果的な戦略である。

Benefit2 ベネフィットの発見 重視・満足分析

定量調査からベネフィットを導き出す方法は2つある。時系列分析と重視・満足分析である。

時系列分析では、ベネフィットに対するユーザーの重視度と使用ブランドに対する満足度の変化をみる。そして、重視度が上がっていながら満足度が上がっていない、重視・満足ギャップが拡大しているベネフィットを見つけ出せれば、それが次のベネフィットになる。。

時系列分析は、調査を積み重ねることではじめて分析が可能となるが、重視・満足分析を行うなら、1回の調査でベネフィットを見つけだすことができる。ユーザーに重視点と満足点を質問し、その結果をX軸とY軸にプロットする。質問する重視点と満足点は同じ項目であり、風邪薬なら、「熱をおさえる」「鼻水をとめる」「のどの痛みをやわらげる」「咳をおさえる」などで、これらの項目はそのままベネフィットになる。

主な項目がY=Xの線上に並ぶなら、重視するベネフィットは重視に見合って満足していることになり、ユーザーにとって満足度が高いブランドになる。この場合は、重視も満足も高いベネフィットがこのブランドの最大のベネフィットであり、製品改善の必要はなく、コミュニケーション戦略などで、このベネフィットに絞り込んだ訴求をしていくことが求められる。逆に、重視は高いが重視の割に満足度が低いベネフィットがあったら、ユーザーはそのベネフィットに潜在的に物足りなさを感じていることになる。ユーザーにとって満足度があまり高くないブランドであり、満足度が低いベネフィットの改善が課題になる。

1980年代後半、ビデオデッキの普及率が50%前後の頃のビデオテープ市場は、TDK、マクセル、ソニーなどが激しい競争を展開していた。そのなかで、住友スリーエムのスコッチは「EG」という新製品を発売し、上位企業に並ぶシェアを獲得することになるが、その時、ベネフィットは、消費者調査の結果から、次のように決定している。

ヘビーユーザーについて重視・満足分析を行い、重視しているが、現在使用しているブランドでは満足していないベネフィットとして「輪郭がくっきり」「画像がシャープ」があった。当時、各社のビデオテープは「色が自然」「赤がきれい」など、色に関わる訴求で差別性を競っていた。もちろんヘビーユーザーも「色が自然」を重視していたが、「色が自然」については満足度も高く、色の自然さを競う段階は過ぎようとしていた。そうしたなかで、画像・輪郭のシャープさについては、色には及ばないがかなり重視され、満足度は非常に低く、重視・満足ギャップは大きかった。シャープさは色の自然さの次に来るベネフィットである条件を揃えていた。

スコッチEGは、シャープさを強化した製品として開発される(1985年3月)。CMは当時中学生だった後藤久美子を起用、コピーは「シャープネスに美熱」、シャープさをモノクロ感が強い映像で表現したものだった。この年の冬、スコッチのマーケット・シェアは初めてTDK、マクセル、ソニーに並ぶ。(日本能率協会『新製品開発事例集』)

Benefit3 ベネフィットとシーンの開発

宅急便の歴史をマーケティングという側面から振り返ると、ベネフィット開発とシーン開発の歴史として捉えることができる。

まず宅急便という新たな事業分野の創造。1976年ヤマト運輸が宅急便を始める以前は、個人が荷物を送り手段は郵便小包と鉄道小荷物だけ。サービス開始時の宅急便が郵便小包と比べたベネフィットは、次の3つの「便利さ」であった。

| 荷造りが簡単 | 包装は自由、紐賭けや荷札なし |

|---|---|

| 翌日配達 | 郵便小包は4、5日 |

| 集荷 |

「便利な」宅急便が現れて、これまでなら行わなかったことを行うようになる。郵便小包の不便さは、「送りたい」という需要を抑えつけていたのだ。消費者は宅急便が出現して初めて郵便小包の不便さを知り、宅急便の便利さを知る。宅急便が大きく成長したのは、郵便小包の市場を奪ったからではなく、新たな市場を創ったからであった。

その後、宅急便は主にベネフィット開発とシーン開発によって、扱い個数を飛躍的に増やし、成長をとげていく。ベネフィット開発は「便利さ」の開発である。

| 1988年 | 夜間お届けサービス |

|---|---|

| 1992年 | タイムサービス |

| 1896年 | 365日営業 |

| 1998年 | 時間帯お届けサービス |

使用シーンの開発は、これまで送れなかったもモノを送れるようにすることであり、規格外で人が持ち運んだり、温度管理ができず送れなかったモノを送れるようにした。

| 1984年 | スキー宅急便 |

|---|---|

| 1985年 | ゴルフ宅急便 |

| 1986年 | コレクトサービス |

| 1987年 | クール宅急便 |

| 1997年 | クロネコメール便 |

| 1987年 | クール宅急便 |

| 2000年 | パソコン宅急便 |

このように宅急便の商品開発は、ベネフィットとシーンの開発であった。

Benefit4 100年使われているコピー

「純度99.44%」。P&Gの始まりのブランドであるアイボリーは、広告史で最も有名なこのコピーによって他の石鹸とは異なるブランドとなる。

19世紀末のアメリカ、石鹸産業は300余りの中小企業があり、各メーカーの製造した石鹸を少数の問屋が仕入れ、多くの小売店で売られていた。この問屋支配型市場では、消費者と関係をもつのは小売店だけ。商品にはメーカー名やブランド名はなく、石鹸はむき出しの細長い棒状で小売店に置かれ、必要な量が切り取られて売られていた。量り売り、切り売りの世界である。消費者にはメーカーやブランドを知るすべもなく、メーカーには無関心、信頼できる店の石鹸を買っていたのである。

こうしたなかで、石鹸にマークや名称をつけたり、包装を早くから行ったのがプロクター&ギャンブルである。1882年、アイボリーはこれまでの細長い棒状とは違い、真ん中に刻み目をつけそこに糸を巻きつけて切ると2つの石鹸ができるという形状で発売される。もちろん石鹸にはアイボリーという名前が彫りこまれていた。2つに切り離せる形状と彫りこまれた名前から、消費者はアイボリーを識別する。

アイボリーは水に浮く軽い石鹸だった。製造の担当者が機械をとめないで昼食に出かけたため、偶然に水に浮く石鹸ができたのだが、P&Gはこの水に浮く石鹸を本格的に製造する。

当時、水に浮くという特性は、川の水が黒く濁るときには落としても探しやすいなどのベネフィットをもっていた。だがP&Gは、探しやすいという実際的なベネフィットではなく、水に浮くことを石鹸の純粋さに結びつける。

アイボリーの純粋さの証明のため、エールやプリンストンなどの大学の研究室に分析を依頼したが、回答は期限までに届かない。そこで自分で分析した結果をもとに、1882年12月21日、「純度99.44%」「水に浮く」というコピーの広告を新聞『インデペンデント』に載せるのだった。水に浮くのは純粋だから、純粋だと水に浮く、というイメージからアイボリーは品質がよいという理解の浸透をはかるのである。「純度99.44%」、100年以上たった今もアイボリーのコピーとして使われている。

同じ頃のイギリス。1884年、リーバ・ブラザーズは「サンライト」という石鹸を発売する。泡立ちがよいようにヤシ油を多めに入れた石鹸で、多くの石鹸が小売店で切り売りさている時、模造の羊皮紙で個別に包装された石鹸だった。マークや名称、パッケージによって消費者にメーカーやブランドを伝え、他の石鹸との違いを意識させる。P&Gもリーバ・ブラザーズも、消費者にブランドを選択してもらうことをいち早く志向する。問屋や小売店に営業する販売志向ではなく、ブランドを通じて消費者に働きかける顧客志向のメーカーになることで、群小の石鹸企業から抜け出し大企業へと成長する軌道に乗る。

Benefit5 小さいことのベネフィット

「小さい」ということは属性、属性とベネフィットは違う。「小さな」ことのベネフィットは何か。「小さい」こといがユーザーにどういう恩恵を与えるか、それがベネフィットである。「小さい携帯電話」なら、小さいので「ポケットに入れても気にならない」、「片手でもらくらく操作できる」など、同じ小ささでもターゲットやシーンによって異なったベネフィットになる。ひとつの製品属性は、いくつかのベネフィットの可能性をもつのである。

これまでに比べて圧倒的に「小さい」「軽い」という技術の成果を「運び運びしやすい」というベネフィットにしたのが、ソニーのビデオカメラの「ハンディカム55」である。

ビデオカメラのターゲットは、今も幼児を持つ親。幼稚園や小学校の入学式、運動会、学芸会は、まるでビデオカメラの発表会のようである。子どもを撮影する親以外で、新たなユーザーはいないのか、ビデオカメラのリーダー企業であったソニーは、技術開発された小型カメラを新たなユーザーの開発に結びつけようとした。

日本経済はバブルのピークの時期、OLを中心に海外旅行熱もピークを迎えていた。ターゲットにしたのはOL。利用シーンは海外旅行で、べネフィットは海外旅行にも「持ち運びやすい」である。「小さい」という属性を「バッグに入れてもかさばらない」「持ち運びやすい」というベネフィットにしたのである。1989年に発売されたハンディカム55は、浅野温子を起用した『パスポートサイズ』の予告CMで話題となり、発売後生産が追いつかない時期が続く。

Benefit6 ベネフィットと価値

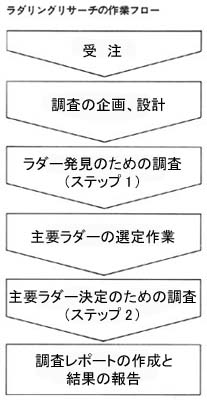

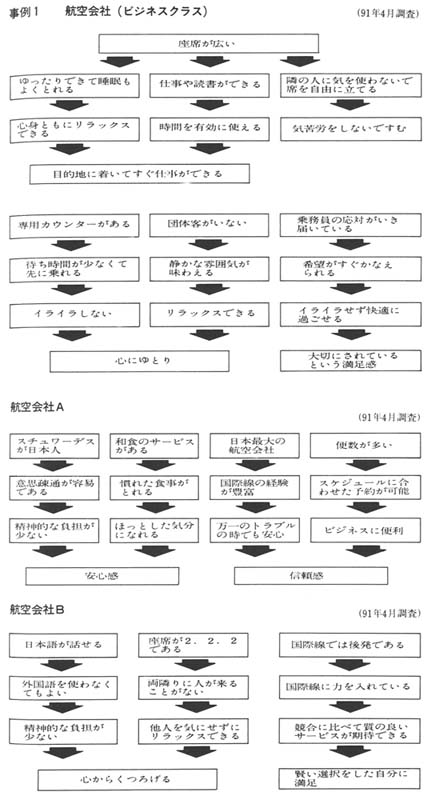

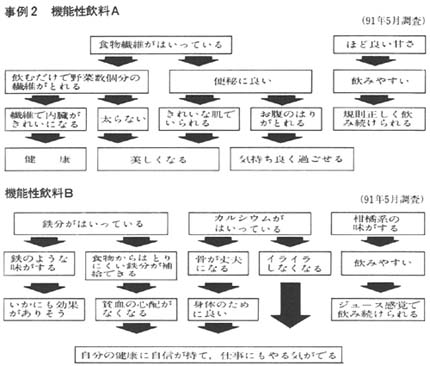

属性からいくつかのベネフィットが生まれるが、ベネフィットは心理的な満足感でもある消費者価値につながっていく。この消費者価値へと、ベネフィット、製品属性から関連づける手法が『ラダリング・メソッド』である。ひとつの属性が複数のベネフィットにつながるように、ひとつのベネフィットは複数の消費者価値に結びつくなど、3つのレベルの複雑なつながりを捉えるのである。(「広告メッセージ開発の新手法 ※」『ブレーン』1991年12月号)

例えば、洗濯機で「音が静かな」という製品属性は、「音が外に漏れないので、隣を気にしないで深夜に洗濯できる」ことや「音が静かだから洗濯機の横でケータイでおしゃべりできる」などのいつくかのベネフィットに分化する。このうち「深夜に洗濯できる」というべネフィットは、音が静かな洗濯機を使って隣に気を配る「良識ある人」という価値、あるいは、深夜洗濯せざるをえない「夜遅くまで働いているキャリアな女性」という価値に結びつくかもしれない。

音が静かな洗濯を使った深夜の洗濯シーン、シーンとベネフィットは同じでも消費者価値は違う。良識ある主婦か、バリバリ働くキャリア女性か、どちらの価値を選ぶのか、それによってターゲットも広告表現も大きく変わる。

Benefit7 ブランドは価値でつくる

製品属性ではなく、ベネフィットでもなく、ただ価値だけで存在しているブランドにマールボロがある。マールボロの価値をつくりあげたのは、もう50年間近く変わらずに続けているカーボーイの広告である。アメリカの白人たちの「男らしさ」のシンボルであるカーボーイは、西部劇映画ではなく広告によって世界のすみずにまで浸透し、グローバルな「男らしさ」のコードになり、マールボロというブランドをつくりあげている。

マールボロが「男らしさ」を求めたのは、女性的イメージを払拭するためだった。1954年、マールボロはフィリップ・モリスのフィルター付きたばことして発売される。両切りたばこがあたり前の時期、フィルター付きであるためターゲットを女性にしていた。フィルター付きたばこは「男らしくない」という当時のひとびとのイメージに従ったわけである。だが、販売は不振。当時女性の喫煙者はまだ少ない。ターゲットはやはり男性にしたいが、そのためにはフィルター付きたばこは「男らしくない」というイメージの障害になった。

「男らしさ」を求めて、1957年、マールボロ・マンの広告が始まる。提案したのはレオ・バーネットである。当初、さまざまな男らしい男性が登場したが、男性的なイメージの強さからカーボーイが生き残り、1964年には有名な「Come to where Marlboro Country」のコピーが使われるようになる。

完成度を高め様式化してきた1970年代の広告をみると、広告に表現されるカーボーイはだいたい一人、若者ではなくある程度の年齢の男性である。メルリリンチの広告が群れから離れた孤高の牛にターゲットである投資家を重ね合わせたように、群れていない一人の男、若者よりも経験をつんだ男に「男らしさ」を見出していることがわかる。

マールボロは、半世紀という長い時間同じカーボーイで表現し続け、地域や国に順応することなくグローバルにカーボーイで「男らしさ」を表現し続ける。その継続性と一貫性がブランドの価値をゆるぎないものにした。

Benefit8 ブランドになったノーブランド

べネフィットは「安いこと」、では「安いこと」の消費者価値は何か。安いから飽きたら「捨てやすい」、安いから「家計が楽」、「無駄がなくて合理的」、「余計がなくて清貧的」など、「安いこと」につながる価値はいくつかある。

「安い」ことの価値は、「節電」の価値に似ている。人が節電タイプの電気製品を選ぶ理由の背後には、「電気代の節約をして家計をらくにしたい」、「親から伝わった無駄をしない生活をしたい」、「エコロジーな生活をしたい」などの異なった価値があり、どの価値を「節電」に求めるかによって、その人の価値観は大きく違ってくる。

ベネフィットは「安さ」だが、ベネフィットの背後にある価値をきちっと追求して登場したのが無印良品である。無印良品の価値は、飾らない実質性、とでもいったらいいのだろうか。立ち上げ時にデザインを手がけた田中一光は「爛熟した浪費社会のなかで、ひときわ高い精神性」(スミス『無印良品白書』)と述べている。

もともと無印良品は「安さ」をベネフィットにしたプライベート・ブランドであった。無印良品は西友ストアのプライベート・ブランドとして出発する。プライベート・ブランドとは、メーカー・ブランド(ふつうはナショナル・ブランドと言っている)に対して、流通がメーカー・ブランド名を消去し、ブランドとはいえない名前をつけて商品を販売するもので、ノー・ブランドとも言っていた。当時のプライベート・ブランドは、醤油やマヨネーズなど必需性が高い消耗品が中心で、製造はナショナル・ブランドのメーカーが行うので、製品はほぼ同じだが価格は安い。中身は同じだが価格は安い商品で、流通のバイイング・パワーを背景したものだった。

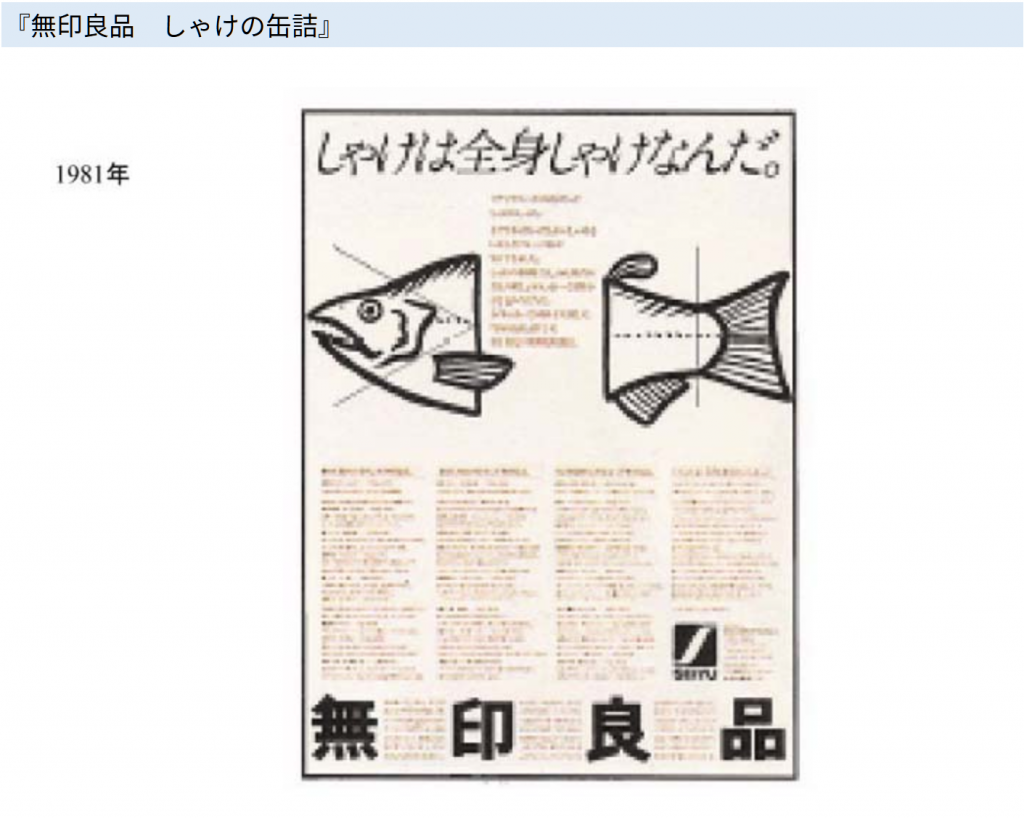

こうしたなかで無印良品は実質的な安さを追求した商品を揃えて登場する。包装や工程を見直し、余計と思われるものを切り捨てることで、安い商品を作り出したのである。頭や尻尾の部分も使ったシャケの缶詰や割れたしいたけなど、安さの理由はわかりやすく、合理的で説得性があった。

「安さ」をベネフィットとした無印良品が、「安さ」とは異なった価値をもつブランドに転化するのは早かった。「安さ」の背後にある実質性基準から、色彩や模様が過剰なパッケージをシンプルにすると、そこにストイックで飾らないという価値が視覚的に浮き上がってくる。このデザインや色がブランドづくりを助けたことも無視できない。

いずれにしても、安さの理由が「安さ」というベネフィットから遊離し、価値として自立する。安さの理由が「飾らない精神性の高い生活」という消費者価値になり、無印良品のブランド価値になったのである。

登場の1980年、翌1981年の無印良品の売上げの過半は食品だったが、3年目から生活雑貨が急増する。安さではなく、飾らない実質性という価値基準に合う商品を求めていたら雑貨が中心になり、衣服への拡大していくことになる。価値は商品を限定しない。ベネフィットはブランドになりにくいが、価値はブランドになりやすい。

Benefit9 ベネフィットの高度化

ベネフィットはリアルベネフィットから始まり、使用簡便ベネフィットに移り、感覚的ベネフィットの段階を経て、心理的ベネフィットに至るというベネフィットの高度化のパターンに注目しているが近藤真寿男である。ここでは近藤真寿男『成功する商品開発』(BMFT出版)を引用しながら、ベネフィットの高度化を洗剤と紙おむつを事例に紹介する。

どんな商品カテゴリーでも、登場してくる時は消費者が実感できるリアルなベネフィットである。衣料用洗剤なら「洗浄力がある」、乳幼児用紙おむつなら「漏れない」ことが、消費者がリアルに実感するリアルベネフィットだった。衣料用洗剤で最初の大きなブランドになったのは、花王のザブである。ザブはどんなひどい汚れでも、きれいに洗い落としてしまう洗浄力の強さをベネフィットとしていた。一方、日本で最初に販売された乳幼児用紙おむつの商品はP&Gのパンパースであったが、すぐに漏れた。この紙おむつの市場に参入したユニ・チャームはもっと漏れないものをつくる。ムーニーである。ムーニーはパンパースからほとんど完全にシェアを奪っていき、すぐに圧倒的なシェアのトップブランドになった。

基本機能ベネフィットの次に求められるのは、「使いやすい」「すぐ使える」「簡単にできる」などの使用簡便性ベネフィットである。衣料用洗剤では「すすぎ洗いが簡単」を謳ったライオン油脂のハイトップ、乳幼児用紙おむつでは「赤ちゃんに着けるのが簡単な」をベネフィットにしたユニ・チャームのムーニーマンがトップブランドになる。

使用簡便性ベネフィットも、しばらくするとブランド間の差が失われ始め、どれも同じようになる。こうした中で、消費者が次に求めるのが、色や香りなどの感覚で感じるベネフィットである。見た目や触った感じ、香りなどによって、「キレイ」「好き」「感じがいい」などの感覚的ベネフィットを求めるようになる。衣料用洗剤では「白さと香り」の花王のニュービーズが、乳幼児用紙おむつでは「優しい肌触り」をベネフィットにしたブランドとして、花王のメリーズや、P&Gのパンパースが買われることになる。

感覚的ベネフィットの次にくるのが心理的ベネフィットの段階である。心理的ベネフィットは、消費者に「面白い」「楽しい」「かわいい」「幸せ」という気分の満足を与える。この心理的ベネフィットが求められるようになるのは、消費者ベネフィット高度化パターンの最後の段階である。衣料用洗剤では「色が変わる楽しさ」や「幸せの香り」がベネフィットになり、乳幼児用紙おむつではディズニーのキャラクターなどを使った、かわいい、あるいは楽しいイメージをベネフィットにするブランドが買われることになる。

リアルベネフィットから始まり、使用簡便ベネフィット、感覚的ベネフィットの段階を経て心理的ベネフィットに至る高度化したベネフィットが、技術革新によって最初のリアルベネフィットに戻る。輪廻するのである。衣料用洗剤では、バイオテクノロジーを利用した花王のアタックの登場であった。