Books

川から始める地方再生

リバーブランディング

川は私たち人間の生活に密着し、人々の暮らしを支え、

多種多様な生物たちを育むすべての源。

地域を流れる川をみんなの共有資源と考えること、

その地域固有の文化や伝統、暮らしを思い起こし、

豊かに再び共有すること。

地球環境が限界を迎えている今、

これからの時代を生きていくための新しいコモンズ。

自然資源の共有と生命地域主義によって実現する

持続可能な真に豊かで多様な暮らし、

川から始める地方創生。

(本文から引用)

筆者は広告代理店を退職して、全国の好きだった川を巡り、

中小河川の多くが荒れていることに驚く。

そして川を再生し、地域のよさを取り戻すことを決意する。

筆者はその実行力で、川と地域の人々を繋いできた。

気鋭の筆者の、川と地方再生への心意気を語る。

推薦 帯の言葉

生命地域主義の原点は、

豊かな森と海を里に繋ぐ河川。

森と海の生物と栄養塩を循環させている河川が

コミュニティ強靭化の動脈である。

護岸や利水を超えたリバーブランディングが

地域の六次産業化と観光振興を図る地方創生の礎だ。

赤池 学

一般社団法人千年持続デザイン機構 理事長

川への恋心を綴ったラブレターであり、

川から始まる地方創生の処方箋でもある。

川なくしては地方創生は語れない。

嶋田俊平

株式会社さとゆめ代表取締役

「小菅 源流の村」「沿線まるごとホテル」等の

地域ビジネスの事業化を支援

目次

第1章 自然復興と川

- 第1節 川が好き ─ 川に遊び、川をなおす

- 第2節 教わったこと、残したいこと

- 第3節 自然な川、生きている川

- 第4節 壊れる川、かわいそうな川

第2章 川と生きる地域 ─カワイイ川の事例

- 第1節 カワイイ川とは

- 第2節 野根川 ─ 高知県と徳島県の県境の川

- 第3節 新潟大川 ─ 阿部比羅夫、蝦夷と大和の国境の川

- 第4節 安家川 ─ 岩泉の縄文文化とカワシンジュガイ

- 第5節 琵琶湖の安曇川

- 第6節 朱太川 ─ 魅惑的な北海道南西部の川

- 第7節 南仏の川ニーヴ・ド・ベエロビ ─ グローバルな地方創生

第3章 人と地域と川

- 第1節 森林と河川

- 第2節 もとに戻る力 自然の力

- 第3節 タテ・ヨコ・垂直方向の連結

- 第4節 野根川で行っていること

終章 川は地域の人たちのコモンズ

著者 水谷 要 Yo Mizutani

NPO法人ウォーターズ・リバイタルプロジェクト代表

1956年 東京生まれ、慶應義塾大学卒業

広告会社にて家電や食品企業への営業企画

2016年、NPO法人を設立。

河川の保全活動など自然環境を改善し、

人と自然の調和がとれた地域づくりの活動を行う。

自治体や協議会、民間企業と連携、川を中心にした

持続可能な産業資源化による地域の再生を

リバーブランディングとして活動を行っている。

著者 水谷要

発行所 BMFT出版部

発行日 2025年1月

定価 本体2200円+税

コモンズ思考をマッピングする

ポスト資本主義的ガバナンスへ

資源・環境の生態系危機、情報化・デジタル化、そこで進行している「新たなエンクロージャー」。これに対抗するさまざまなコモンズ活動が、今、起きています。

生態的コモンズ、都市的コモンズ、デジタルコモンズの先端的な活動は、E.オストロムなどコモンズ研究者とD.ボリアーたちコモンズ活動家・ジャーナリストが協力し、横断的にネットワーク化しています。

そこでの先端的な活動事例をできるだけ具体的に紹介、それらの相互関連を解読し、「新たなエンクロージャー」と「コモンズの復権」の間のヘゲモニー争いとして明らかにしています。

ラテン・アメリカを中心にした連帯経済と欧米を中心にしたフリーソフト・オープンソフト運動といった2つの代表的なコモンズ活動が2008年以降の合流し、末端からのボトムアップ的な社会改革のモデルが生まれつつあります。

本書では、こうしたコモンズ活動の動態を具体的に描き、出現しつつある「ポスト資本主義的ガバナンス」を読みとっています。

発行所 BMFT出版部

発行日 2022年8月

定価 本体2600円+税

目次

序章

第1章 E・オストロムのコモンズ研究

- E・オストロムのコモンズ論と庶民の自治能力

- 入れ子構造のガバナンス

第2章 ヴァナキュラーな領域と複雑性

- ハイ・モダニズムvs 複雑性

- ヴァナキュラーな領域─I・イリイチとJ・スコット

- I・イリイチの学校制度批判

- コンヴィヴィリアリスト宣言

第3章 過去と現在のエンクロージャー

- 開放耕地制とエンクロージャー

- 地租改正と明山、入会山の官有林化

- 新たなエンクロージャーとカウンター・ヘゲモニー

第4章 生態的コモンズの囲い込みとカウンター・ヘゲモニー

- ポテト・パーク─アンデス先住民の伝統的文化・知識のコモンズ

- 種子のコモンズ

- ブラジルの土地無し農民運動(MST)とアグロエコロジー

- LVCの「アグロエコロジー+食料主権」路線

- 食料主権と社会的共通資本

第5章 都市コモンズの囲い込みとカウンター・ヘゲモニー

- J・ジェイコブスとE・オストロム

- P2Pアーバニズムとファベーラの自力改築

第6章 デジタル・コモンズの囲い込みとカウンター・ヘゲモニー

- Commons-based Peer Productionの衝撃

- プラットフォーム資本主義vs 社会的企業創出コモンズ

- カタルーニャからのインテグラル革命

- オープン・コーポラティヴィズムと協同的蓄積

第7章 「コモンズ+P2P」思考をマッピングする ─ポスト資本主義的ガバナンスへ

- 現代日本社会の課題と社会運動、抵抗闘争

- ポスト資本主義的ガバナンス

- ホモ・エコノミカスvs ホモ・ルーデンス

補論 グレーバー& ヴェングロー

『The Dawn of Everything』 を読む

著 者

山本眞人

㈱需要研究所代表取締役

石垣昭子との共著『西表島・紅露工房シンフォニー

―自然共生型暮らし・文化再生の先行モデル』 地湧社

『宇宙卵を抱く—21世紀思考の可能性』 BMFT出版部

『インターネット共創社会—野のネットワークに向けて』 光芒社

開発マンが書いた調査の本

マーケティングリサーチの使い方

商品開発の仕事は、価値を創り出し、消費者に喜んでもらい、

それが会社の利益に貢献するという、なんともうれしい仕事である。

ところが、あの手この手を使い、売れそうな商品に仕上げたものは、

世の中に必要とされていない。消費者が喜んで買ってくれる

商品を生み出すには、どうしたらいいのか。

アイディアや技術、あるいは、現れてきたある切り口から

消費者が必要とする商品に作り上げていく。

そうした商品開発のプロセスでは、

それまでの常識や経験に基づく判断を否定する考え方や、

折れない心と立ち向かう勇気が必要である。

その力を与えてくれる道具が調査である。

調査から見えてくるユーザーの様子が

新しい商品に対する確信を与えてくれる。

著者の髙見健治は、

㈱明治製菓に入社、営業を経て商品企画部で、

チョコレート、キャンデー、ガムの開発を10年余り担当。

その後、顧客情報部長となり、

マーケティングリサーチや販売データを使って、

商品開発やマーケティングの支援などを行っている。

この本は、開発と調査の両面に長い経験をもつ著者の

商品開発からみた調査の使い方の案内であり、

同時に、調査を通じた商品開発の考え方の表明でもあります。

著者 髙見健治

発行所 BMFT出版部

発行日 2020年8月

定価 本体2400円+税

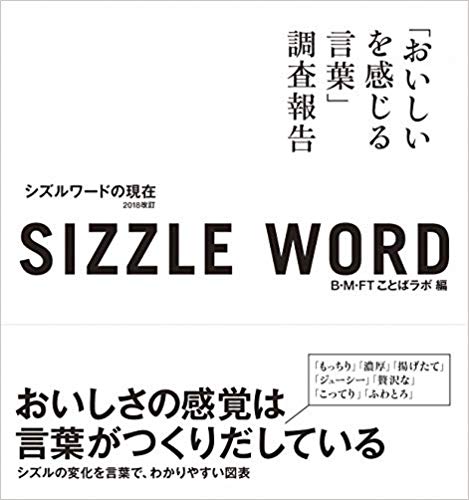

sizzle word 2018 シズルワードの現在

「おいしいを感じる言葉」調査報告 2018改訂

sizzle word『シズルワードの現在』の最新版です。

2018年調査をもとにアップデイトし、対象とする言葉を広げ、新たな分析を大幅に加え、増補改訂しています。

この本は、ふたつの調査報告書をもとにしています。ひとつは『おいしいを感じる言葉』調査報告、もうひとつは『シズルワードから想起する食べ物・飲み物』です。ともに2018年に実施した調査です。

大きく3つの部分で構成しています。

I では、シズルワードを味覚系、食感系、情報系の3表現に分けて主な調査結果について紹介しています。

II では、味覚系、食感系、情報系の3表現ごとに、時系列変化や性別年齢別の特徴などを分析しています。

III では、個々のシズルワードについてデータについて、調査結果を解説しています。りあげたのは味覚系31ワード、食感系39ワード、情報系24ワード、合わせて94ワードです。それぞれのワードを好む人の性別や年齢を明らかにしています。また、シズルワードから想起する食べ物や飲み物を集計し、 ワードと結びついている食べ物や飲み物を明らかにしています。

著者 BMFTことばラボ

発行所 BMFT出版部

発行日 2018年12月

定価 本体4800円+税

シズルのデザイン

食品パッケージにみるおいしさの言葉とヴィジュアル

SNSの普及によって、食べものをめぐるコミュニケーションが活発化し、食に関する画像や言葉などのコンテンツが急増しています。その中で、食のおいしさを表現するシズルがますます大きな役割を果すようになっています。

本書では食品や飲料のパッケージを幅広く収集し、パッケージのデザインをシズル表現という視野から捉えています。シズル表現は言葉を手掛かりに、食感系、味覚系、情報系に3分し、それをさらに言葉別に編集、パッケージのシズル表現が一覧できるように構成しています。

とりあげたパッケージは254点、デザイン事務所やメーカー58社による食品パッケージを掲載しています。「もちもち」「濃厚」「贅沢」といった言葉ごとにパッケージデザインの特徴とトレンを見ることができます。

また、第一線で活躍するデザイナー、フォトグラファーへのインタビューも収録し、先鋭化するシズルの言葉とヴィジュアルの世界をさまざまな角度から探っています。

著者 BMFTことばラボ

発行所 誠文堂新光社

発行日 2017年8月

定価 本体2600円+税

ふわとろ

SIZZLE WORD 「おいしい」言葉の使い方

おいしさの感覚とおいしさを表すシズルワードの“今”に迫っていきます。まずは、おいしさとシズルワードの使い方の実際です。

料理を作り人や食品を製造し販売する人、実際に食べる人のおいしさの感覚と表現の様相をとらえました。

また、言葉についてどのような研究が行われ、ビジュアルについてどのような実践が行われているのか、最先端からご報告します。

さらに、おいしさの表現について、映画や小説からシーンと言葉をとりあげます。

4章で構成しています。1章は、料理や食べ物を作っている人に「おいしい」を語ってもらっています。

2章は、おいしさを表す言葉やビジュアルの専門家による、おいしさの表現の研究や実践を紹介しています。

3章は、映画や本のなかに潜むおいしさの表現を引き出し、読み取っています。

4章は、シズルワードの事典。93ワードを選び出し、それぞれのワードごとに、 ブログやSNSから消費者の実際の言葉の使い方を取り上げ、同時に、食べ物をつくり売っている生産者のおいしい言葉の使い方をとりあげています。

著者 BMFTことばラボ

発行所 BMFT出版部

発行日 2016年9月

定価 本体1800円+税

sizzle word シズルワードの現在

「おいしいを感じる言葉」調査報告2015

この本は現在、絶版です。同じ『sizzle word シズルワードの現在』で、データを更新した改訂増補版があります。

「おいしそう」、あるいは「食べたい」、「飲みたい」を感じる言葉、飲食の欲求を喚起する単語や語句を、ここでは「シズルワード」と呼びます。

シズルワードには、例えば、「もちもち」「ジューシー」 「もっちり」「とろける」「サクサク」「口どけのよい」「舌触りがよい」「歯ごたえのある」「うまみのある」「香ばしい」「コクがある」「風味豊かな」「美味」「濃厚な」「脂の乗った」「コク深い」「クセになる」「季節限定」「新鮮な」「焼きたて」「揚げたて」「絶品」「贅沢な」「旬」「完熟」「産地」「朝採り」「コトコト」など数多くの言葉があります。

2015年調査「おいしいを感じる言葉」をもとにして、「シズルワード」のことを広く知るために、この本をつくりました。

著者 BMFTことばラボ

発行所 BMFT出版部

発行日 2015年12月

定価 本体2800円+税

成功する商品開発

「買いたい」をつくる

著者の近藤真寿男は、数多くの企業のコンサルティングを行ってきた。アサヒビール 味の素 キリンビール 湖池屋 ダロワイヨジャポン ハウス食品 明治乳業 ユニチャーム 三菱電機 三洋電機など50社以上、同じ企業でも商品が異なる事業部ごとに行ってきたので、事業部を数に入れると100を超える。

コンサルティングの内容はマーケティングで、その中心は売れる商品を開発することである。開発に関わった商品数は、小さなモデルチェンジやフレーバーなどのバリエーション展開を数に入れると、それこそ数えきれないし、新たなブランドや機種の開発に限定しても1000を超えている。そして、この本は、この1000を超える経験にもとづいてできている

商品開発の進め方について、数多くの企業での実戦と絶え間ないフィードバックを行い、進化させ理論化したものである。したがって、この本で述べる商品開発の進め方は、数多くの実戦により、成功と失敗を体験し、磨いてきた技術でもある。

この本は、商品開発の進め方を、開発作業の流れに沿って説明している。その際、商品開発の進め方がよくわかるように、それぞれの箇所でたくさんの事例を紹介して説明しているので説得性があり、理解しやすい。

著者 近藤真寿男, 近藤浩之

発行所 BMFT出版部

発行日 2012年5月

2刷 2015年2月

定価 本体1800円+税

成功するマーケティング実例

「買いたい」をつくる

編著者の近藤真寿男は、40年余り、多くの企業のさまざまな商品についてマーケティング・コンサルティングを行ってきた。

コンサルティングした企業は、おそらく50社前後、同じ企業でも商品が異なる事業部ごとに行ってきたので、事業部を数に入れると100を超える。

この本では近藤真寿男は体験した5つの事例を紹介する。ひとつは近藤真寿男がP&Gのコンサルティングを体験した事例で、他の4つは近藤真寿男がコンサルティングを行った事例である。

次の4つの事例は、当時、責任ある地位にいて商品開発を行った人が執筆している。

ひとつ目はダロワイヨジャポンの社長をつとめた藤井隆三が執筆。数あるダロワイヨの洋菓子の中から、マカロンに集中したマーケティングを行い、ダロワイヨジャポンの名物商品として確立させた事例である。

2つ目の事例はカネボウ薬品の八味地黄丸である。当時のカネボウ薬品の薬専事業部長で、その後、カネボウ薬品の社社長をつとめた三谷康人が執筆している。

3つ目は、住友3MMの磁気製品事業部のマネージャーで、後に事業部長になった上住元彦が執筆。ビデオテープの市場で、シェア3%だったスコッチを3年間で20%のトップブランドにした事例である。

4つ目は、三洋電機の冷凍機事業部の事業部長だった平石奎太が執筆。消費者の変化を適確に捉えた冷蔵庫を開発、消費者に支持されるヒット商品となった事例である。

編著者 近藤真寿男

発行所 BMFT出版部

発行日 2012年3月

定価 本体1600円+税

宇宙卵を抱く

21世紀思考の可能性

現代の世界は、大きな困難と悲惨な出来事にみちみちていますが、そんな中でところどころに良い兆しが芽生えはじめています。

この本では、21世紀の世界で進みつつある思考方法、価値観の変化を考える上で重要な71のトピックスを選び、それらのつながりから未来に向かっての良いシナリオを読みとることを試みています。こうしたつながりの要となっているのが、創造・創発・共創といった言葉です。

そして、21世紀の世界を良い方向に転換する際に核となる「地域の創造拠点」の中心的なテーマは「自然と共生する暮らしと文化の現代的再創造」であり、このテーマをつき詰めていくためには、科学の先端的思考と神話や儀礼などの原初的思考とを結びつける「創造・創発・共創についての基底的なモデル」が必要なことが明らかになりました。こうしたモデルの提案が、主題のひとつとなっています。

この本の中のあちこちで、ほかでは出逢うことのなかった思索者たちが出逢い、深い対話をかわしています。それらから、さまざまな新たな発見や重要な視点が生まれてきました。

編著者 山本眞人

発行所 BMFT出版部

発行日 2011年6月

定価 本体2800円+税

「おいしい」感覚と言葉

食感の世代 sizzleword

この本は、現在、絶版です。同じような内容が、データを新たにして、『sizzle word2018シズルワードの現在』にあり、いくつかの論考は、内容を新たにして『ふわとろ』にあります。

いま「おいしさ」の感覚は大きく変わっています。大きな変化は味覚よりも食感でおいしさを感じるようになったこと。「もともち」「もっちり」などの食感でおいしさを感じるようになり、「コクがある」などの味覚でおいしさを感じることは少なくなってきました。

普通の人たちはどのようなおいしい感覚をもち、どういう言葉にシスルを感じているか、を調査結果から明らかにします。『おいしいを感じる言葉』として6年間行ってきた定量調査です。

次いで、言語を研究している人やおいしさを創っている料理人の現場からの先端的で深い発言があります。

さらに、本や映画のコンテンツからのおいしさと幸せ感の考察を行います。

そして最後に、50語のおいしいを感じる言葉について、それぞれ普通の人たちがどういう料理や食品に使っているのかを明らかにしています。

編著者 シズル研究会

発行所 BMFT出版部

発行日 2010年3月

定価 本体2800円+税