Scene1 使用する空間の拡大

ユーザーと同じように、シーンも細分化できる。商品はどういうシーンで使われているのか、いくつかの使用シーンのうちのどのシーンを狙うべきなのか、を考える。

シーンには空間、時間、使い方の3要素がある。5W1HでいうならWhere、When、Howにあたる。例えばエアコン。空間では子ども部屋や寝室などの設置部屋で製品特性が細分化されるし、時間では冬の暖房、梅雨時の除湿などの機能の有無から製品を分けることができる。

オーディオ機器の歴史は、音楽聴取シーンの拡大として捉えられる。1960年代から80年代にかけて、セパレートステレオ、ラジカセ、ミニコン、カーオーディオ、ヘッドフォンステレオという新製品を作り出してきたが、これらのオーディオ機器は、それぞれ居間、個室、クルマ、移動中という音楽を聴く空間に対応している。音楽を聴く空間の拡大が、オーディオ機器の製品開発の基本的動因であった。80年代後半には、音楽を聴く空間の拡大はさらに続く。カフェや美容院などお店でのオーディオ機器である。

それぞれのシーンで強いブランドがあった。クルマはKENWOOD、移動中はWALKMAN、お店はBOSEである。このうちの店空間のオーディオ機器は、技術革新によって生まれた製品とはいえないが、日本企業の隙を突いたBOSEにほとんどが占められてしまい、BOSEのスピーカーを使っている店はオシャレ、という記号にまでなっている。

空間のなかでは、移動空間はさまざまな意味で成長市場である。携帯電話やiPodに代表されるデジタル・オーディオだけでなく、食品でも移動空間は注目されている。ここ数年で伸びている食品・菓子の市場は、ガム、のど飴など、いずれも持ち歩くことができ、移動中に食べられるもの。モバイルというシーンから食や遊などの商品開発を考えることが大切になっている。

Scene2 ユーザーと使用シーンの拡大

製品開発は「モノ」の開発であるが、ユーザー・生活からみると「使用」の開発でもある。そして、使用の開発には基本的に2つの方法がある。新たなユーザーの開発と新たな使用シーンの開発である。ユーザーの拡大とシーンの拡大の製品開発やマーケティング戦略の事例を取り上げる。

丸美屋「のりたま」を中心にしたふりかけ市場に新しい製品で参入した2つの企業は、新たなユーザーの開発と新たな使用シーンの開発を行った。ユーザーの開発を行ったのは永谷園で、ターゲットを子どもではなく大人に設定し、「大人のふりかけ」を開発した。使用シーンの開発を行ったのはミツカン。ふりかけの用途を追求し、「おにぎりに使う」というふりかけの変則的な使い方に着目、おにぎり専用ふりかけを開発し「おむすび山」で参入した。

「おむすび山」の開発は、商品の使用シーンが製品開発のきっかけになることを教えてくれる。ふりかけの使い方は、お茶碗に盛られたご飯にかける、お弁当にかけることだが、一部でおにぎりにふりかけを使っている人がいた。本来の用途とは異なった使い方をするユーザーに戸惑ってはいけない。適当な商品がないから、今ある商品で代用しているのである。石鹸を下駄箱に入れておく、ガムテープでじゅうたんのゴミをとる、テニスラケットで干した布団をたたく。本来とは異なった使い方は潜在している新製品ニーズの現れである。

どの商品も、売り上げの拡大はユーザーの拡大とシーンの拡大によって行われる。ユーザー数を増やすか、1ユーザーあたりの消費量が増えなくては、売り上げは伸びない。ビオレはメンズ・ビオレを開発して男性に、ハンドソープで子どもにユーザーを拡大した。すでに洗顔剤ユーザーである女性に対しては、毛穴パックなどで新たな用途の商品開発によって使用シーンの多重化をはかっている。

ウォークマン(1979年発売)は、ユーザーを女性に拡大するために髪が乱れないイヤーレシーバーや6色カラーの「ウォークマンD.D.」(1981年)を開発し、使用シーンを拡大するために海や温泉でも使える防水機能などがある「スポーツウォークマン」(1985年)を開発した。

Scene3 シーンを絞り込む

使用シーンを絞り込むことで商品コンセプトをリニューアルして成功した事例に、缶コーヒーWONDAがある。「ワンダ モーニングショット」は、シーンから商品コンセプトを再構成し、朝というシーンに絞り込んだ製品を開発する(2002年)。所ジョージを起用した、あまりにもコンセプトをむき出しに表現した広告キャンペーンであったが、コンセプトに対する消費者受容性が高かかったため、シェアを大きく伸ばしている。

ワンダのターゲットは、ジョージアやボスのターゲットと同じような若いビジネスマンであるが、飲用シーンはこれまでの缶コーヒーのように仕事の合間や終了時に一息つくのではなく、仕事に向かう朝にシーンを設定した。ターゲットは同じだが、シーンは異なっていた。

ワンダ モーニングショットのコンセプトを際立たせたものに、その時のジョージアのCMがあった。ダウンタウンなど吉本興業のタレントを使ったCMの音楽は「明日があるさ」だった。明らかにの本日は終了、あしたまた頑張りましょう、という気分を表現していた。ジョージアがオフへの切り替えを濃厚にしたその時に、ワンダは朝、仕事モードへの切り替えのツールとして登場してきたのだった。

Scene4 シーンの変化を捉える

シェア10%未満の企業によるシェア50%以上の企業に対する逆転劇が、1987年からの15年間で行われた。スーパードライの発売前、いや発売して数年の間、ビール市場でアサヒがキリンを抜くなんて誰も考えなかった。アサヒとキリンの差は、今でいうと、マツダとトヨタの差以上、マツダが20年後にトヨタを抜くとは誰も考えないように、それは想定されないことであった。

スーパードライの成長を支えたのは、ビールの飲用シーンの変化であった。シーンの変化が大きなロングセラー商品をつくりだしたのである。

スーパードライを開発した当時の商品企画部長の松井靖雄氏によると、スーパードライはビールのヘビーユーザーをターゲットとして開発されている。(『たかがビールされどビール』日刊工業新聞社)。スーパードライの開発は、ターゲットを絞って行われた。だが同時に、ターゲットだけでなく飲用シーンも意識されていたはず。スーパードライの開発にあたっては、ビールの飲み方の変化を潜在的に見通していたと考えることができる。

ビールの飲用シーンの変化にはふたつある。ひとつはビールと一緒に食べる食べ物の変化である。スーパードライはその特性を「辛口」と表現しているが、もともと辛口や甘口は日本酒の言葉、明治から昭和初期までは、「辛口」の日本酒は焼き魚などの贅沢な料理を食べている上流階級に好まれ、漬物をつまみに酒を飲む庶民層には「甘口」が好まれていたという。ビールと一緒に食べる食べ物も、枝豆からピザや中華料理などのこってりした料理に変わり、ビールも日本酒と同じように「辛口」が合うようになった、と考えられる。

もうひとつの飲用シーンの変化は容器である。アサヒの逆転劇と同時並行的に進んだのは、ビールの容器とチャネルの変化である。ビールの容器はビンから缶になり、チャネルは配達する酒屋から顧客自らが買ったものを持って帰るCVSやSM、酒類ディスカウントショップに変わった。チャネル変化はビンから缶へという容器の変化を促し、容器の変化はビールの飲み方を変えている。グラスに注いで飲むことから缶のまま飲む、ビールの飲み方は大きく変化するのである。

スーパードライの発売は1987年、当時の広告を見ると、未だビンビールが主流のときに缶ビールを多用しているのに気がつく。記憶は定かではないが、発売時のCM、落合信彦は街を見下ろすビルの一室で缶のままビールを飲んでいたように思う。スーパードライの広告は缶それも缶のままの飲用シーンとスーパードライに結びつけてきたのである。

スーパードライが発売された後、数年くらいの間、グラスに注ぐとキリンがうまいが、缶のまま飲むとスーパードライがうまい、という声をよく聞いたものだ。缶のまま飲んでもうまいビールがスーパードライだったということができるように思う。こってり料理や缶のまま飲用などの飲み方の変化が、うまさの基準を変えた。スーパードライの開発と成長はシーンに対応していた。

Scene5 料金制が作るシーン

スーパーで買い物をしてレジにたつ時、さていくらかな?と考えるが、だいたいは予想金額を超えていて、「そんなに買ったのかな」と一瞬考えたりすることになる。なぜ、スーパーでの買い物のさなかに、現在の買い物金額があらかじめわかるようなシステムができないのだろうか。顧客にはよくても、スーパーにとっては顧客当たりの買い物金額を減らすだけ、なんのメリットもないので、システムの開発がすすまないのかもしれない。

終わって支払う段階になって、ヒヤヒヤしながら金額を見る。予算と実際の金額のギャップは、スーパーでの買い物、飲み屋やレストランでの飲食もあるし、さらに携帯電話の料金、かつてのプロバイダー料金、パチンコをはじめとしたギャンブルなどさまざまな生活局面に存在している。そして、こうした金額ギャップの不安を解消するための「食べ放題」「飲み放題」「かけ放題」「使い放題」などの定額料金が盛んになった。

ゴルフ練習場は一般的に打数(ボール数)に応じた料金制であり、平日、早朝などは特定時間帯の料金がある。そうしたなかで、30分打ち放題500円などの料金の時間もあったりする。練習場と違い、ゴルフコースの料金はラウンド数でほぼ時間に応じたものだが、コースの料金が打数に応じた料金なったらどうなるのだろうか。なにはともあれ、料金は使用量に応じるのか使用時間の応じるのか、ユーザーの心理に強い影響を与える。

1983年に開園した東京ディズニーランドのチケットには、「パスポート」とは別に入園券とアトラクション券が存在していた。入園券で入場し、物販・レストランなどサービス施設の利用やショー・パレードの観覧ができるが、アトラクションを利用するにはその都度アトラクション券が必要だった。ビッグ10 というものもあった。入園券と5種のアトラクション券が1枚ずつのチケットである。しかし、アトラクションごとのチケットは2001年ですべてなくなり、パスポートだけとなる。利用アトラクションによる料金はなくなり、1日あるいは夜間など、すべてがTDLに滞在する時間による料金制になったのである。時間は決まっているが、その時間内で好きなアトラクションを遊びたいだけ遊べるのが時間定額の料金制である。お金のことは考えないで遊びたい。そうした遊びニーズから、TDLの料金制はアトラクション利用量ではなく時間料金制に変化したのである。

時間料金制は、時間を上手く使うことも可能にする。街中で、ちょっとしたヒマな時間ができたら何をするのか。カフェでコーヒーやパチンコではなく、マッサージに行く人が意外と多い。マッサージは時間料金制、15分、30分、45分、あらかじめ決まった時間を使う場合に都合がいいのである。

もともと食べ放題などの時間定額制は、積算された料金の多さに対する不安や、たくさん食べよう、もとはとった、というような経済的動機から始まっているが、その意味は少しずつ変わっている。食べ放題だからガツガツ食べ、パスポートだからと休みなく並ぶことはしなくなった。食べものではなく友人と食べる時間を、アトラクションではなくカップルでディズニーランドにいる時間を大切にするようになった。料金の対象をアトラクションや料理ではなく、そこで過ごした時間にする。

時間定額料金制が受容される背後には、安くたくさんを消費したいという動機ではなく、充実した時間を過ごしたいという成熟したニーズもある。

Scene6 使用シーンの拡大

ターゲットの事例で取り上げたが、ターゲットだけでなく、ターゲットとシーンの相互作用から編成コンセプトをつくりあげたのがJ-WAVEであった。開局時のJ-WAVEは、『 Up Scale Group』に向けて、これまでのFMラジオとは異なった編成を行い、新たな「アクセス・スタイル」を創造したのである。

J-WAVEの「アクセス・スタイル」とは何だったのか。単純化していうと、好きな音楽を聴くのではなく、心地よい素敵なサウンドを流すことである。部屋や車の中などの空間を音によってコンディショニングする装置としてのラジオ、といったらいいだろう。だから、J-WAVEのリスナーは番組表を見ずに、家に帰った時、音楽がほしい時にJ-WAVEにアクセスした。他のチャンネルを聴くために選局したりはしない。つけたら流しっぱなし、という聴き方をしたのである。

J-WAVEはこれまでのFMラジオの聴き方を変えた。番組表をみて、放送される曲を知って聴くのではなく、選曲や曲の並びを聴くのである。このことを端的に示しているのがFM情報誌の盛衰である。『FMfan』『週刊FM]』『FMレコパル』などFM情報誌の発行部数が最も多かったのは1980年代前半であり、1988年のJ-WAVEの開局以降、FM情報誌の発行部数が一気に減少し、2000年には最後まで残った『FMfan』も廃刊になる。FMラジオは好きな曲を録音するためのエアチェックのメディアであった。どの時間にどの曲がオンエアされるかが大切な情報であり、FM情報誌が成立していたのである。

好きな音楽の録音ソースとしてのFMラジオの役割を奪ったのは、J-WAVEであるよりも直接的にはCDレンタルであった。J-WAVEが開局する2年前の1986年、CDのレンタルが解禁となり、レンタルショップで好きなCDを借りてきて録音することが広がり、エアチェックは徐々に行われなくなる。

同じ音楽メディアとして、J-WAVEはCDとの棲み分けを見通し、編成コンセプトの開発を行っている。好きな音楽を聴くならCDで聴けばいい。聴きたい好きな音楽ではなく、古い曲、新しい曲や知らない曲などの組み合わせを流しておくためのメディアとして自らをポジショニングし、FMラジオの新たなアクセス・スタイルをつくりだしたのである。

さて、J-WAVEのメディア価値の向上についての、開局直後の戦略的な議論について述べる。メディア価値は聴取率と聴取者の質で決まる。開局直後から聴取率は高いし、聴取者の質もターゲットである「Up Scale Group」で実現した。しかし、ここで満足してはいけない。更なるメディア価値の向上をどう行うのか。焦点を絞ったのが聴取シーンの拡大である。

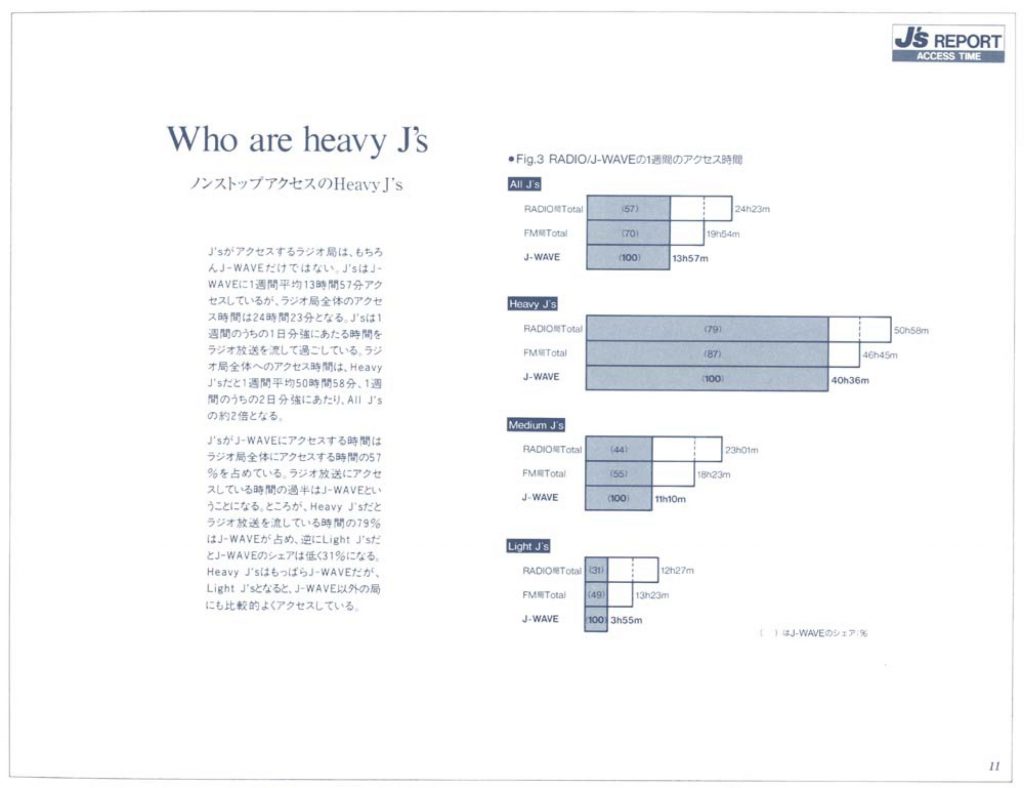

聴取率は聴取者数と一人当たりの聴取時間の2つで決まる。消耗材のブランドなら使用者数と使用者一人当たりの使用量となる。J-WAVEは、聴取者の質を維持するため、聴取者数の拡大よりも現在の聴取者の聴取時間の拡大を目指す。聴取時間の拡大は、聴取シーンの拡大である。どのシーンを拡大すべきなのか。

開局直後に行ったリスナー調査ではシーン分析を行っている。ラジオというメディアにこだわらず音楽メディアの中に自己を位置づけ、シーンの拡大の方向性を見つけ出し、ラジオ間でのシェア争いではなく、音楽聴取時間の拡大の流れの中で聴取シーンの拡大を目指すのである。シーンを音楽聴取とJ-WAVE聴取の2つの視点から捉え、次の4つのパターンに分ける。(1989年3月『 J’s Report』)

- 両方が高い 多くが音楽を聴き、そのほとんどはJ-WAVEを聴いているシーン

- J-WAVEが低い 多くが音楽を聴いているが、J-WAVEは聴いていないシーン

- 音楽が低い 音楽聴取は少数だが、ほとんどはJ-WAVEを聴いているシーン

- 両方が低い 音楽聴取は少数で、J-WAVEも聴いていないシーン

パイは音楽聴取、シェアは音楽聴取に占めるJ-WAVEの割合。パイの拡大とシェアの拡大の方向性を見出すのがシーン分析の課題である。 すべての生活シーンが1になるのが理想、J-WAVEリスナーはヘビーリスナーが多く、多くの生活シーンはほぼこの象限に位置していた。2の象限のシーンは他の音楽メディアからJ-WAVEへのスイッチが課題になるが、こうしたシーンはとくになかった。問題は③の象限、音楽を聞いている人は少ないが聴いている人はほとんどがJ-WAVEを聴いているシーンである。「会社・事務で仕事中に」という仕事シーンが浮かび上がってきたのである。

昼間は聴けないが残業になるとラジカセで聴く、オフィスにミニコンを持ち込んでJ-WAVEを聴くようになったなど、まだ数少ないが音楽=J-WAVEを流すオフィスがあった。ここに大きな可能性がある。シーン拡大の方向性は、音楽を聴けるオフィスを増せばJ-WAVEはもっとアクセスされる、ということだった。音楽を流すワーキング・スタイルの追求は始まった。(1989年10月『クリエイティブ・オフィス・リサーチ』)